从“鸡卵饼”到《惠阳百村》——我的人大情缘

说到“人大”,留给我最早的记忆,还得从小时候爱吃的鸡卵饼说起。

上世纪80年代初期,鸡卵饼在粤东老家蕉岭还属于奢侈品。也许它形似半个鸡蛋(老家称“鸡蛋”为“鸡卵”),加之制作过程面粉调配有鸡蛋,老家把这种饼称为“鸡卵饼”。

鸡卵饼入口酥脆,遇茶即化,唇齿留香,是难得的茶点。令我记忆犹新的是,因为人大情缘,我吃上了鸡卵饼。

那时我刚上小学。父亲是大队干部(文书),虽然小学没毕业,但能写一手好字,热心村里的大事小事,由此被推选为县人大代表,也是1980年县人大常委会设立后的第一届县人大代表。

记忆中,每年他都有几天要去县城开会,回来的当晚,他总是小心翼翼地拿出一包东西,包裹的牛皮纸还隐约渗透出油脂。第一次吃过后我就知道了那是鸡卵饼。

30年后我才知道,父亲作为无固定工资收入的农村人大代表,每次开会是有误工补贴的。不过,凭我对父亲的了解,每次带回家的鸡卵饼,不会是补贴买的,应该是发给代表的茶点,几天留着一起带回家的。

吃完鸡卵饼,才到第二个环节。父亲会轻轻把写字台中间的玻璃板拿起来,把带回家的红布条平铺在中间,再把玻璃板轻轻压上。父亲告诉我,这些红布条,是人大代表参加大会时佩戴在胸前的标识。

右上角为父亲当年当人大代表参加大会时的红布条

几年之后,玻璃板下竟然压着四五个红布条。每个红布条都大同小异地印着几个竖排字,上面为两列小号字,右边“蕉岭县第六届人民代表大会”,左边“第一次会议”;中间印着加大字“代表”,而布条的下面,则是剪成倒“V”的燕尾状。

这些红布条,一直压在父亲的工作台玻璃下。没想到的是,30年后我也成为一名人大代表,从2011年底换届开始,连续当了三届代表。2016年底,我又交流到区人大常委会任办公室主任,从此更是与人大结下了不解的工作情缘。

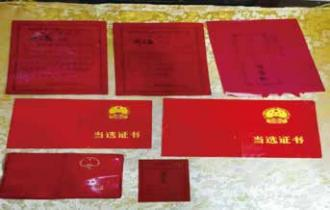

稍留遗憾的是,前两届当代表的10年时间,能够留下深刻记忆的事并不多,唯有一件事我乐于提起,当了解到省人大常委会有一个专题展览馆后,2021年12月23日,我把父亲留下的红布条、当选证书、代表证、会议通知书及座位证等,快递给省人大常委会信息宣传处刘俊萍处长。

捐赠给省人大常委会的部分证件

转眼又是新一届区人大常委会,当得知常委会正在筹划“人大代表走基层,助力乡村振兴”活动时,我很自然地想起了我的老家农村,想起了曾经是人大代表的父亲,想起了那些鸡卵饼。

“我生在农村,从农村出来,还是回归农村,去农村走走吧。”一直藏在心底的话终于有机会说出来。主要领导也非常肯定和支持我的想法,安排我与另一位人大常委会委员负责这项工作。

从2022年5月至今大约两年时间里,我们组织带领全区200多名各级人大代表,携手各级作家协会会员,深入全区

9个镇(街)102个行政村,对各村革命旧址、传统村落、历史建筑、古树名木等物质文化遗产,以及红色故事、民间传说、民俗活动、手工技艺等非物质文化遗产,开展了细致的田野调查,并以一村一文的形式完成了102篇乡土文章。全部书稿大约75万字,计划今年底正式出版发行。在推敲书名的过程中,我提出取名《惠阳百村》,得到了大家的认同。

作为一名区人大代表,我也有所作为,其间我深入走访了半数以上行政村,撰写了10个村10篇文章,还大胆提出了相关意见建议,比如,在《时化村里说“时”“化”》中,我对时化村名的出处和内涵作了不同于村志的新解释,得到了村民的普遍认同;在《黄洞村的水库情缘》中,我建议村民把埋藏在砂石堆中的功名碑清理出来,重新竖立在祠堂门前,以激励后人;在《白石传奇》中,我呼吁白石村积极争取各方支持,尽早把广东省第一位女共产党员高恬波的故居修建修缮好,打造爱国主义教育基地;在《青绿大坑》中,我呼吁各级各方给予大坑村一定的生态补偿资金,使村民更加坚信“大道至简、唯有青绿”的真理,等等。

令我欣慰的是,2022年暑假,即将踏入大学校门的儿子主动跟随我深入秋长白石村采写,2023年暑假又随我同去永湖多个村走访,给我提供了新一代年轻人看待乡村问题的新视角。

村里的山山水水也给了我很多激情和灵感,乌石鼓山、仙人石山、金桔村、角公洞村,为我发朋友圈的4首诗提供了第一手素材。刚加入市作协会员的儿子说我写的是口水诗,难登大雅之堂。我心想,只要村里的农民兄弟读得懂我的诗,也就知足了。

今年是全国人民代表大会成立70周年,也是地方人大设立常委会45周年!这45年,是我与人大相识相知到相伴成长的情缘半生,是父亲、我和儿子一家三代与人大情缘接续传承的半个世纪,也是我从对“鸡卵饼”的物质追求到对《惠阳百村》的精神追求的转变历程!

过去的时光,过去的记忆,过去的追求,都是美好的!千千万万个“我”对美好生活的追求,也正是全国人民代表大会和地方各级人大以及各级人大代表的不懈追求!

年底,我将手捧新出版的《惠阳百村》,向这些美好表示祝贺!向这些追求表示致敬!

(惠州市惠阳区人大常委会 张仕洪)