中山:桥下空间美丽变身 以监督助力城乡形态升级

曾经杂草丛生、堆满垃圾的桥下“灰色角落”,如今蜕变为市民健身休闲的“活力空间”。为落实中山市委关于整治人居环境、提升城乡形态、推动“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求,今年以来,中山市人大常委会通过建立“全链条跟踪、多维度发力、长效化保障”的监督机制,精准推动一大批桥下空间改造项目落地见效,在一次次“回头看”中,切实将“城市边角料”转化为“民生金角银边”,不断提升市民的幸福感与获得感。

随着高速公路路网的持续完善,桥下空间的治理与高效利用逐渐成为城市精细化治理的新课题与新挑战。中山市人大常委会主动将桥下空间整治纳入监督重点,将其作为推动“百千万工程”落地、提升人居环境品质的重要抓手,通过常态化调研、集中视察与反复性“回头看”相结合的方式,倒逼责任落实,让这些曾经被遗忘的闲置区域真正“活”起来、“美”起来。

深岑高速横栏段桥下空间的变迁颇具代表性。改造前,这里垃圾遍地、杂草丛生,路面坑洼难行,成为影响市容的“死角”;如今,这里已全新升级为多功能体育公园,标准化篮球场、排球场错落分布,色彩明快的儿童游乐区童趣盎然,配套的休憩座椅与绿化景观相映成趣,成为周边3万多名居民日常休闲、运动娱乐的首选去处。

黄先生 市民:天天过来打篮球,感觉很好,这里又不怕晒太阳,下雨也可以打篮球,以前这里是个空地,现在建设得很好。

黄姨 市民:以前桥底没怎么种东西,会有人随便丢垃圾,现在一片青绿,多漂亮!在桥上面,别人开车经过都能看得到,里边都是一些绿化,这么漂亮。

钟嘉伟 市民:这片桥底空间以前垃圾偷倒现象非常严重,在外面的垃圾车或者三轮车经常到桥底下偷倒垃圾,还有杂草丛生,积水非常严重。

陈焕笑 市民:整改完之后就觉得美观很多,舒服很多。

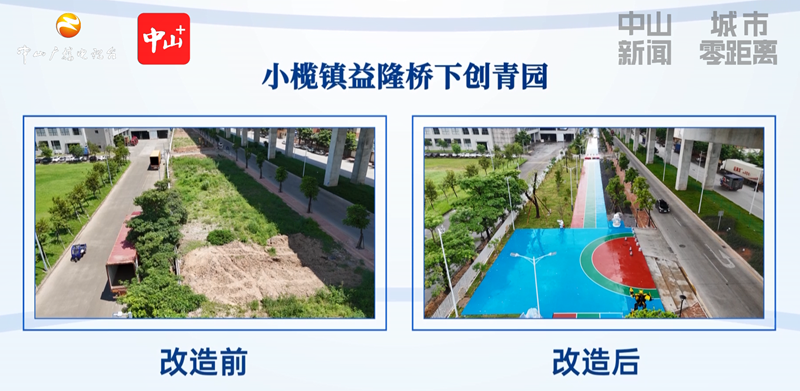

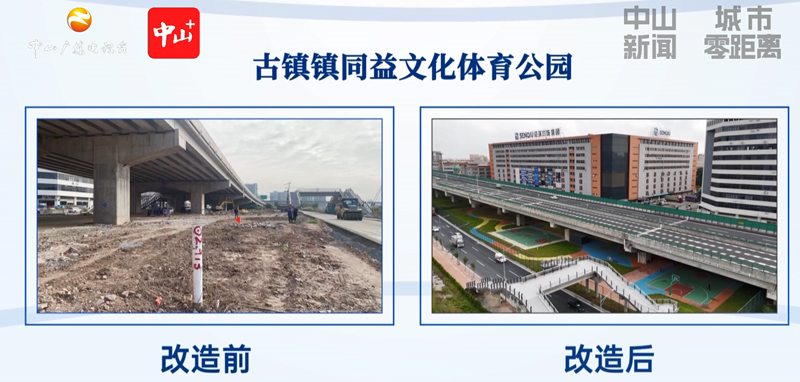

这样的美丽蝶变并非个例。在小榄镇益隆村,桥下空间化身集健身路径、篮球场于一体的“邻里乐园”;板芙镇金钟村依托桥下地形,建成兼具骑行驿站功能的口袋公园;东凤镇伯公社区、古镇镇同益村的桥下区域则分别打造为便民停车场与非遗展示角。

变化的背后,是系统施策的治理支撑。中山市交通运输局创新推行“一桥一策”改造方案,建立起“市级统筹—部门联动—镇街实施”的三级工作机制,明确交通、住建、城管等部门职责,细化规划设计、建设施工、后期管护等关键节点任务。截至目前,全市已累计建成桥下公园18个,完成绿化提升项目3个,另有11个改造项目正在稳步推进中。

郑凯 中山市交通运输局路政管理科科长:到2025年年底,我们计划完成25个桥下空间提升项目,预计改造总面积将达到27万平方米。

这些改变离不开人大监督的持续发力。中山市人大常委会将桥下空间改造纳入重点监督范畴,2025年更将《关于深入推进人居环境综合治理的议案》定为“一号议案”,专门组建跨部门监督小组,吸纳规划、建设、民生领域专业代表参与,通过一次次锲而不舍的“回头看”,全程跟进项目质量和进度,确保改造既贴合群众需求,又具备长效生命力。

王会霞 中山市人大代表:后期长期的持续有良性的循环这个方面也是很关键,它可以利用桥下空间进行停车场建设,停车场可以增加收入,比如说以摆卖的一些小的场所,给创业的人提供一些场地等等。

为破解改造后“重建轻管”的难题,中山市人大常委会进一步推动建立“谁利用、谁负责”的长效管理机制,鼓励镇村结合实际探索“公益+微运营+安全管护”路径:一方面引导村集体、社会组织要同时兼顾安全与品质,始终将安全放在首位,明确管护中需定期开展安全巡查,充分考虑桥梁缝隙、防雨、防石子掉落,以及周边交通安全等因素。另一方面支持合理设置便民服务点、文创摊位等,要求所有经营活动不得占用消防通道、不得违规用电,既为创业者提供场地支持,又通过微薄收益反哺空间维护与安全保障,实现社会效益、实用功能与安全保障的有机统一。

从闲置荒废到焕发生机,中山桥下空间的美丽蜕变,是中山市人大常委会依法监督、精准推动的生动实践。中山市人大常委会以全链条监督为笔,通过持续有效的“回头看”,将城市“边角料”绘制成惠及民生的“金角银边”。这一个个桥下空间的“变身”故事,正是全过程人民民主在中山的鲜活注脚。